しつこくも、その7に突入。やり始めたことは、最後までするのが私流、です[E:happy01]

『地獄のぞき岩』から少し下ると、右手に『百尺観音』の案内板が。せっかくだから見ておこうと、人工的に削られたであろう岩壁に沿って、わずかに雪が残る ひんやりとした石畳の道を歩いて行くと・・・・

前方に頭をつき出した『地獄のぞき岩』が見えた。 この先はあそこから見た地底だとわかる。何を期待するでもなく突き当たりの広場に出ると・・・・

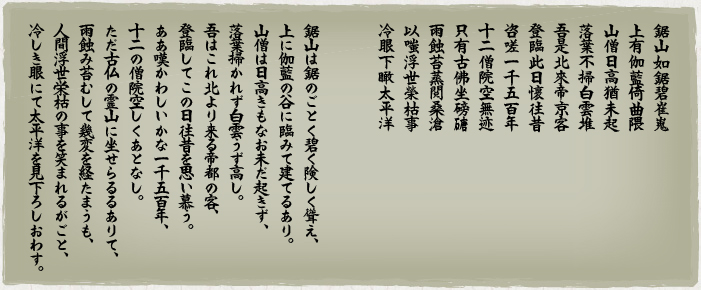

上からでは見えなかった百尺観音がいきなり目に飛び込んできた。こういう形で存在しているのには驚きだった。

上からでは見えなかった百尺観音がいきなり目に飛び込んできた。こういう形で存在しているのには驚きだった。

[E:memo]ガイドブックによると、昭和41年に6ヶ月の歳月を費やして石切場跡の岩肌に刻み込まれた大観音石像。発願の趣旨は、一つには世界戦争戦死病疫殉職者供養のため、また一つには、近年増加する東京湾周辺の航海、航空、陸上交通犠牲者の供養のためとある。

石仏を見上げると、今歩いてきたであろう50mほど上の道からつららが伸びている。ここの寒さを物語っていた 。

百尺というスケールに感覚が麻痺したのか 、地球規模で言う 胎内にいるような錯覚を覚える 。たとえ人工的に削られた跡地であっても、これだけ深く岩の中に入り込めることは不思議な感覚だった 。

筑波、秩父、富士、大島など十州が見渡せるという『十州一覧台』。今日は生憎そこまで見渡せなかったけれど、日本寺のスケールに感服するものだった。

そこは東京湾に一番近い景色だった。足元は東京湾フェリーの金谷港。いつの日かこのフェリーで東京湾を横断しながら鋸山を望むのも一興だ。

南に目をやれば、湾曲するふたつの海岸線は美しく、そこで暮らす数々の営みが一望できた。立ち去るのが残念なほどこころ落ち着く景色だった。

弘法大師もここ日本寺に訪れたようで、『弘法大師護摩窟』なるものがあった。空海が好みそうな山だと再認識する。とにかく想像以上のお寺だった。

スイセンが咲き乱れる大仏前参道を下るとき、図鑑に載せたいぐらい綺麗な『ふきのとう』と目線があった。天ぷらにいい頃合いだ、蕗味噌もいいな。気づけば空腹だった。花より団子で思わず笑った。

この後、二男が住む君津に戻り、結婚を承諾してくださった相手の両親に初めて会った。こんな大事なことの前に、呑気に観光する親は私ぐらいかも知れない。このブログのタイトル通り、千葉に来た目的を勘違いしていると、のちに反省した次第。

夕食を共にしたあと、アクアラインを通って横浜の宿に戻ったのは11時を少し回っていた。今回は東京湾を跨いたからか、息子が今まで以上に遠くに感じた。嬉しいような寂しいような、この晩は複雑な心境でなかなか寝付けなかった。